解読

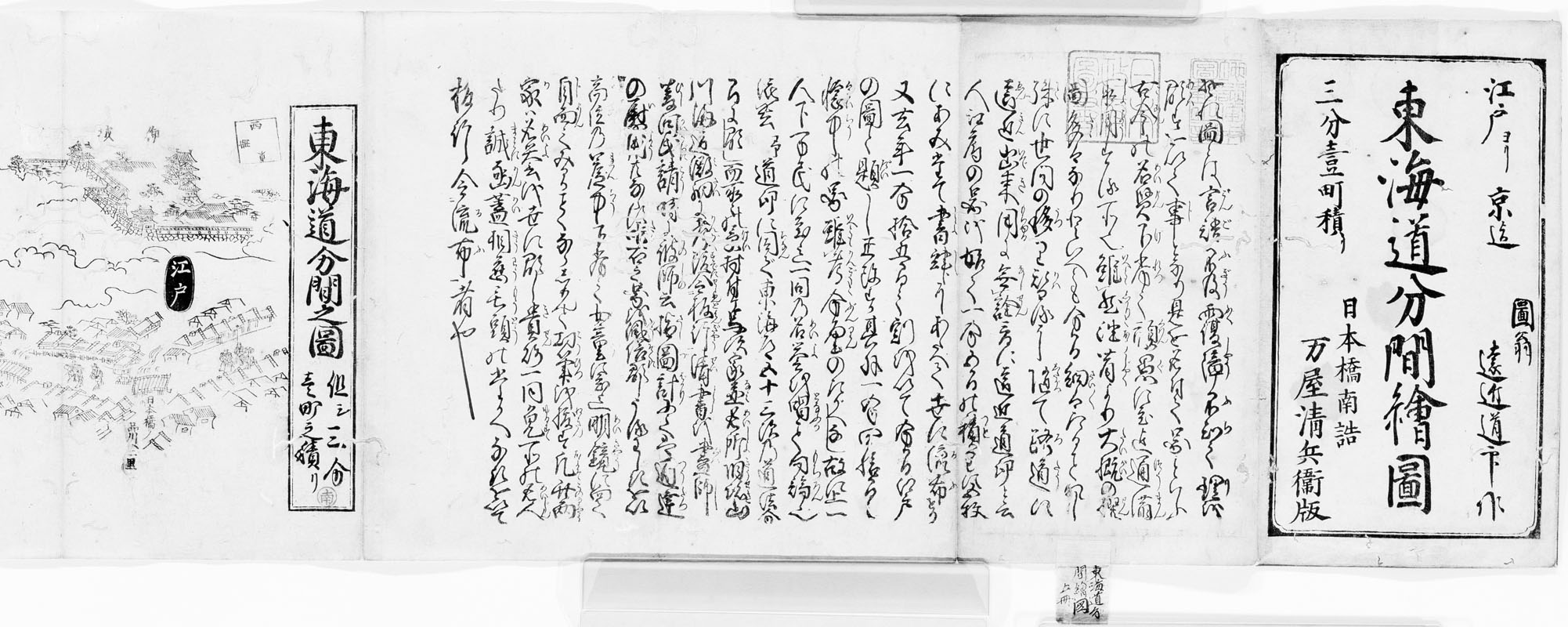

<表紙>

江戸より京迄 圖翁 遠近道印 作

東海道分間絵図

三分壱町積り 日本橋詰 万屋清兵衛版

<本文>

それ図とは言語不休、覆障不知の理を

顕を以って事となり、是を名づけて図という。

古今の名賢下劣の頑愚に至る迄、通満

所用する所也。然と雖ども往昔より大概の撰

図多々なりといへども、分間細々たることなし。

殊に世間の移り替るに随て路道に

遠近出来、用に詮無し。爰に遠近道印と云

人。江府の図を始て一分五間の積りに五枚

にあみたて、書肆にあたえて世に流布せり

又去年、一分拾五間の割を以て、分間江戸

の圖と題し正改す。其他、一分四拾間の

懐中の図、考と雖ども分厘のただえなし。故に上一

下万人に至る迄、一同の名誉を唱ること勿論也

去るに依り道印に因んで東海道五十三次の道法分間

に顕し而、所々の景、村付け、馬次、家並、名所、旧跡、山 川、

海道、微細に考え、既に板行令と清書を画師

菱河氏に請う。時に彼師云う指図計りにては通達

の慰用共ならず。唯右の図を風俗に顕し、うるわしきを以って

高位の簾中、下劣の女童に至迄、明鏡に向かいて

自面之みるがごとくならしめん。と功筆を抜す。凡そ此の両

家は名誉を世に顕し、貴賎一同免する所の名人

たり。誠函蓋相応、毛頭のたがへなきを以って、

板行流布令むる者也。

|